經濟導報記者 杜楊

如果說芯片是工業的“糧食”,那么鈮酸鋰晶體就是工業未來發展的“良種”。專家預計,基于鈮酸鋰光學平臺的微波光子芯片,有望比傳統電子處理器快1000倍,且能耗更低。

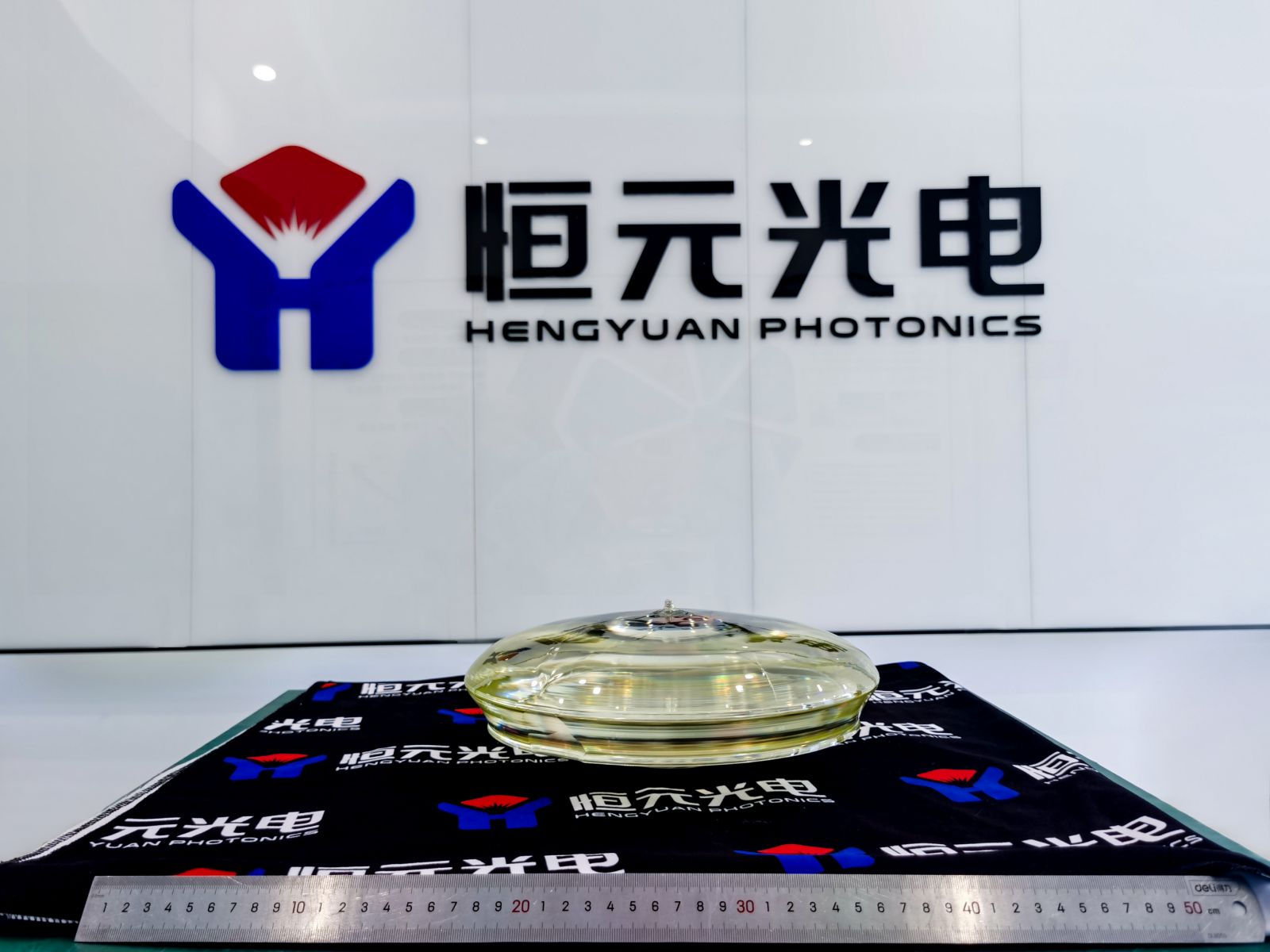

近日,山東恒元半導體科技有限公司(下稱“恒元光電”)在濟南市“揭榜掛帥”科技計劃項目支持下,自主研制成功了12英寸光學級鈮酸鋰晶體。這是國際上首次報道12英寸超大尺寸鈮酸鋰晶體,標志著我國光電子產業關鍵材料產業水平取得重大突破。

恒元光電創始人、總經理彭立果表示,目前鈮酸鋰光子芯片已經廣泛應用于AR設備、光電調制等領域,而12英寸光學級鈮酸鋰晶體的問世,更是將單位芯片成本降低了50%至70%。

“相信在不遠的將來,我們的工業物聯網將進入光子芯片時代。”他對經濟導報記者表示。

“二十年磨一劍”

在位于濟南高新區航天大道的中歐制造國際港內,經濟導報記者看到了濟南產的12英寸鈮酸鋰晶體。在恒元光電的無塵車間內,8個晶體生長爐依次排開。“這些晶體的原料,是高純度的氧化鈮和碳酸鋰,原料在混合、壓塊、燒結后放到晶體生長爐里,用提拉法進行晶體生長,大約十多天,便會生長成一個標準的圓柱。”彭立果告訴經濟導報記者,“經過退火極化后,再將圓柱切割成晶圓片毛片,倒角、研磨、拋光、清洗之后,最終的成片就是鈮酸鋰晶圓片。”

業內普遍認為,基于鈮酸鋰晶體的集成光電技術,其顛覆性不亞于當年的硅基集成電路技術,所以鈮酸鋰也有“光學硅”的美稱。彭立果則以摩爾定律來舉例說明“光學硅”的技術潛力:“‘芯片每18個月性能提升一倍’,這就是我們熟知的摩爾定律。然而現在芯片的先進制程已經到了3納米以下,而用以導電的銅,原子直徑也才0.26納米,通俗來講,硅晶圓材料很快就要‘刻不下’了,所以說基于硅基集成電路技術的傳統芯片已進入瓶頸,摩爾定律也將失效。”

“然而,集成光電芯片是運用光子進行超快模擬電子信號處理及運算的,不受制程尺寸的限制,因而比傳統電子處理器要快1000倍。正因為集成光電技術的持續發展,摩爾定律才有望延續。”他表示。

恒元光電生產的鈮酸鋰晶體,正是集成光電芯片的上游原材料。據介紹,公司研發團隊核心是劉宏、孫德輝教授團隊,自2002年起一直從事鈮酸鋰晶體材料的研究,已經掌握了從相關設備的設計、均勻多晶料制備、晶體生長及缺陷控制、晶體后處理的全鏈條關鍵核心技術,可謂在前沿技術領域“二十年磨一劍”。

▲彭立果(中)及團隊與超大尺寸鈮酸鋰晶體合影 受訪者供圖

現在,團隊更是自主研制成功了12英寸光學級鈮酸鋰晶體,這還是國際上首次報道12英寸超大尺寸鈮酸鋰晶體,標志著我國光電子產業關鍵材料產業水平取得重大突破;另據介紹,濟南在人工晶體材料領域,特別是在鈮酸鋰領域,已經出現了產學研聚集效應,處于國內乃至世界領先的地位。

金融銜接光子芯片領域上下游

恒元光電的迅猛發展,離不開彭立果的獨到眼光。不過說起鈮酸鋰晶體材料技術,也就是恒元光電核心技術的發掘,彭立果卻提到了另一家公司:濟南晶正電子科技有限公司(下稱“晶正科技”)。

原來,晶正科技正是此前彭立果負責的一個投資項目。晶正科技步入正軌后,彭立果還不斷跟蹤產業鏈的發展狀態。“晶正科技的原材料,主要是從國外進口的晶圓片。因為國際環境比較復雜,晶正科技也非常擔心上游供應鏈的安全和穩定性。”他表示。

▲彭立果介紹鈮酸鋰晶圓片 杜楊 攝

基于穩定上游供應的考量,彭立果在2021年初,結識了山東大學晶體材料國家重點實驗室的劉宏教授以及濟南大學的孫德輝教授。“我們一拍即合,就做技術成果的轉化、做產業化。于是2021年,我們成立了恒元光電,開始了大尺寸鈮酸鋰晶體的一個產業化進程。”他表示。

有了資本助力,在彭立果搭建的光電子產業創投平臺之下,恒元光電和晶正科技搭成了上下游的合作伙伴。對于前者來說,創業伊始便有固定客戶,企業的發展更加順風順水。

在產業鏈上游站穩了腳跟,恒元光電開始朝著超大尺寸“定向生長”。“其實鈮酸鋰晶體就是從爐內‘長’出來的。”據彭立果介紹,目前在國際上,能讓晶體“長”到6英寸—8英寸的多為日本廠商,國內只有少數幾家有相關技術;而被恒元光電一舉突破的,則是12英寸超大尺寸技術。

“更大的尺寸,意味著能在同質量的晶圓上,可以生產更多的芯片。據測算,晶圓從6英寸‘長’到8英寸,單位芯片成本將降低50%;從8英寸‘長’到12英寸,單位芯片成本還將繼續降低50%。”他表示。

目前,恒元光電主攻三類市場:面向電光調制器、高性能濾波器等大規模商用市場,包括科研院所在內的高端定制類產品,以及直接應用鈮酸鋰晶圓等產品的特定市場。此外,公司還與多家下游客戶建立了合作關系。

助力工業高質量發展

目前,鈮酸鋰晶圓片有哪些具體的應用場景?彭立果舉了兩個具體的案例。

“首先是鈮酸鋰晶體的光學應用。”他介紹,“除了能做‘光學硅’,鈮酸鋰晶體的光透過范圍寬,具有較大的折射率。如果用在視覺影像顯示上,同樣的視野,鈮酸鋰晶體比光學玻璃的性能更好。”他說,目前鈮酸鋰晶體已經逐步應用于AR、VR設備上,同樣的視覺范圍,采用鈮酸鋰晶體的設備體積更小、更輕便。

▲12英寸超大尺寸鈮酸鋰晶體 受訪者供圖

彭立果舉的另一個案例,則是在網絡通信、算力建設領域。“現在我們常說‘光纖入戶’。實際上傳輸中的網絡信號就是光信號,但光信號要經過電腦處理,就必須轉化為電信號,這個過程被稱為‘電光調制’。”據他介紹,目前主流的硅基集成電路電光調制設備,傳輸速率在每秒40G—50G;而采用初代集成光電芯片的設備,速率已經超過了每秒100G。

“集成了鈮酸鋰晶體光電芯片的電光調制設備,目前速率已經達到了每秒800G至1.6T,且能耗更低。”彭立果表示,“速率的提升意味著算力的提高。目前,已經有企業選用了基于鈮酸鋰晶圓的光電芯片,我們的生產原材料也實現了產業化的應用。”

在山東省政府印發的《關于聚力推動工業經濟高質量發展十大行動的意見》中,提出“規模以上工業企業數字化轉型覆蓋率達到90%左右”“信息技術產業營業收入同比增長10%以上”“數字經濟總量占全省生產總值比重達到49%左右”等具體目標。

上述目標如何落實?全國新型工業化推進大會給出了明確答案:算力在賦能工業數字化發展、催生數字產業等方面發揮著關鍵作用,算力也成了工業經濟創新驅動、結構優化、綠色安全發展的主要助力,以及工業高質量發展的重要手段。彭立果則干脆表示,“算力是第四次工業革命的基礎,而算力的提升離不開光電芯片的進一步產業化應用。”

“現在,網絡數據的處理還需要將光信號轉化為電信號;未來,電腦能不能直接處理光信號?光電芯片能否直接用在電腦上?”彭立果說,“未來,包括工業物聯網在內,我們必將進入光子芯片時代。而恒元光電將通過質優價廉的原材料供應,助力光子芯片的產業化應用。”