經濟導報記者 王偉

核能供熱為北方地區清潔取暖開辟新路徑。

今年是山東海陽核能供熱的第五個供暖季,國家電投“暖核一號”三期核能供熱項目也于日前正式投運,這是我國首個跨地級市核能供熱工程。這次,“暖核一號”在給海陽市供暖的同時,供暖區域延伸至威海乳山市,實現零碳熱源的跨區域互通共享,開啟國內核能“雙城”供熱模式。

近日,經濟導報記者來到海陽核能供熱項目進行實地探訪,了解核能供熱是如何開啟“雙城”模式的。

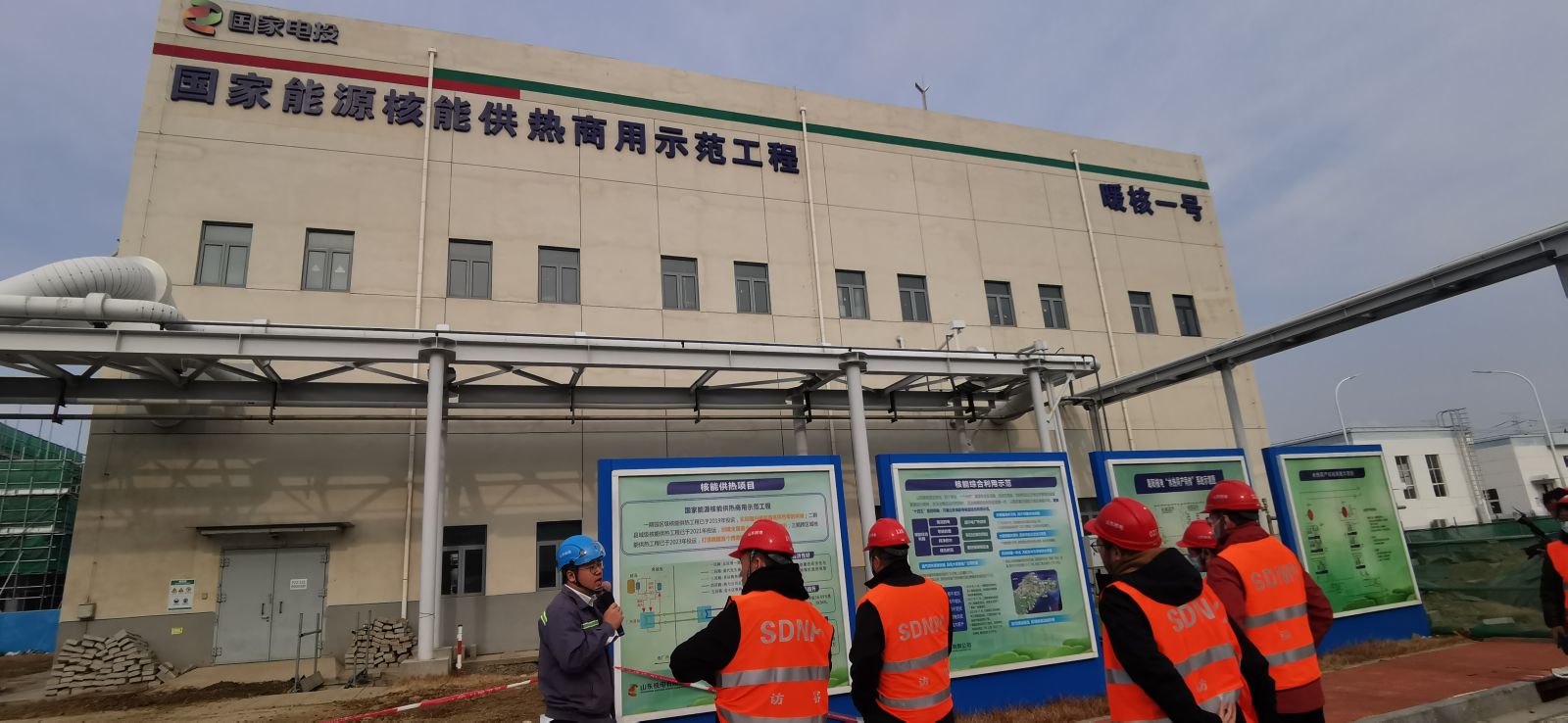

海陽核能項目“暖核一號” 王偉 攝

“暖核一號”供暖面積1250萬平方米

今年供暖季,家住乳山市文苑小區的市民徐燕妮用上了核能供熱,核能熱源來自鄰近的海陽。“家里溫度比較穩定,溫度也有所提升,挺好的。”徐燕妮對經濟導報記者表示。

經濟導報記者從國家電投山東核電有限公司了解到,此次投運的跨區域核能供熱項目通過對海陽核電機組進行熱電聯產技術升級和抽汽改造,實現跨區域熱量輸送,使核能供暖到達威海乳山,覆蓋乳山主城區630萬平方米。

“預計可替代原煤消耗23萬噸,減排二氧化碳42萬噸。本供暖季‘暖核一號’供暖面積合計達1250萬平方米,可滿足約40萬人口的冬季清潔取暖需求。”國家電投核能發展總工程師,山東核電黨委書記、董事長吳放對經濟導報記者介紹說。

據介紹,在4個供暖季安全穩定運行的基礎上,“暖核一號”建成了世界最大單臺核電機組抽汽供熱項目,投運我國首個跨地級市核能供熱工程。

國家電投山東核電有限公司從2018年開始核能供熱的探索與實踐,2019年建成“暖核一號”一期項目成為我國首個核能供熱工程,2021年投運二期項目使海陽成為我國首個“零碳”供暖城市,今年三期項目首次實現了核能供熱的跨地級市發展。

作為國家“十四五”規劃重點項目,“暖核一號”自投運以來,已累計提供零碳熱量456萬吉焦,替代原煤消耗39萬噸,減排二氧化碳72萬噸,同比核能供熱前,海陽市供暖季PM2.5下降16%,天氣優良率上升17%。

供熱只有熱量傳遞無介質交換

在海陽市核能供熱調度中心,經濟導報記者通過大屏幕可以看到,報表曲線、報警管理、負荷預測等各種實時數據一應俱全,工作人員通過海陽核能供熱管網示意圖,介紹了核能供熱的管網布局。

“核能供熱是從核電廠機組內抽取高溫高壓的蒸汽作為熱源,經過廠內的換熱首站進行汽水換熱,換成高溫的熱水,然后輸送到各熱力公司的換熱首站,再經過小區的換熱站,最后向居民用戶供暖。”山東核電科普員符鐸對經濟導報記者演示說。

核能供熱,市民普遍關心安全問題。對此,符鐸表示,這個過程只有熱量的傳遞,沒有介質的交換。

“與傳統供暖方式相比,零碳供暖運行穩定,設備自動化程度高、建設標準高,停運概率比鍋爐小,將有效降低以往嚴寒天氣鍋爐高負荷運轉容易停爐的風險。核能供暖后,我們通過購買熱量的方式與海陽市結算,無特殊情況不需要燃煤供熱,沒有污染排放。”乳山市供熱部門負責人表示。

“暖核一號”自投運以來,累計新建核能供熱主管網83公里,一級換熱站11個,完成投資近40億元。

核能供熱經濟性凸顯

不容忽視的是,跨地級市供熱,管網地下鋪設環境復雜、不同行政區域協調難度大。“暖核一號”是如何克服這一難題的?

據悉,該工程建立了“政府主導、企業作為、統籌規劃、協同推進”的三方跨區域溝通協調機制。山東核電有限公司與海陽市、乳山市政府明確接口、分工合作,統一協調設計施工,統一開展調試運行,確保了工程質量和進度。核電企業負責技術研發攻關、廠內供熱機組改造和工程施工,兩地政府分別負責所轄行政區域的征地協調、管網鋪設及熱源分配中心建設。三方通力合作,聯合指揮,實現了供熱管道在兩地交界處的合龍和各項參數對接,使核能供熱順利到達乳山。

值得一提的是,在煤炭價格波動較大,保供形勢復雜嚴峻的情況下,“暖核一號”核能供熱工程投運后,價格優勢凸顯。根據中國核能行業協會等開展的聯合調研,從經濟性來看,核能供熱(包括供暖、供汽)成本與燃煤供熱相當,較燃氣供熱具有優勢。

該工程開創了“核電廠+政府平臺+長輸管網公司+供熱公司”的供熱商業新模式。

“我們堅持‘居民用暖價格不增加、政府財政負擔不增長、熱力公司利益不受損、核電企業經營做貢獻、生態環保效益大提升’原則,有效實現了多方共贏。”吳放對經濟導報記者表示。